2025年7月8日—7月15日,广东南华工商职业学院擎苍突击队在阳春市石望镇这片热土浇洒着青春的汗水。这座千年古镇在骄阳下舒展着历史的画卷:明代梁振南将军府的飞檐斗诉说着戍边传奇,南汉铸钱遗址的炉渣堆积层沉淀着经济文明,而严中孚革命烈士故居的青砖黛瓦间,仿佛还回荡着23岁革命者从容赴义的铿锵誓言。在为期 8 天的广东青年大学生“百千万工程”突击队行动暨暑期“三下乡”社会实践中,突击队队员们以“行走的思政课”为载体,将历史的星火、英雄的热血与新时代的担当编织成一曲激昂的红色交响。

古府丰碑:忠义精神的时空对话

清晨的阳光洒在梁镇南将军府的练武石上,斑驳的石纹里仿佛还凝结着明代将士的血汗。队员们围站在 “古铜陵” 牌坊下展开研讨,指尖抚过牌坊上风化的铭文,将梁镇南戍边平叛的忠义故事与严中孚故居外那岁月斑驳的墙壁相映照。“同样是守护,将军用铠甲护一方百姓,烈士用生命护信仰火种。” 队员们的讨论声与檐角风铃相和,在青砖黛瓦间荡起历史的回音。

图1:突击队在梁镇南将军府门前合影

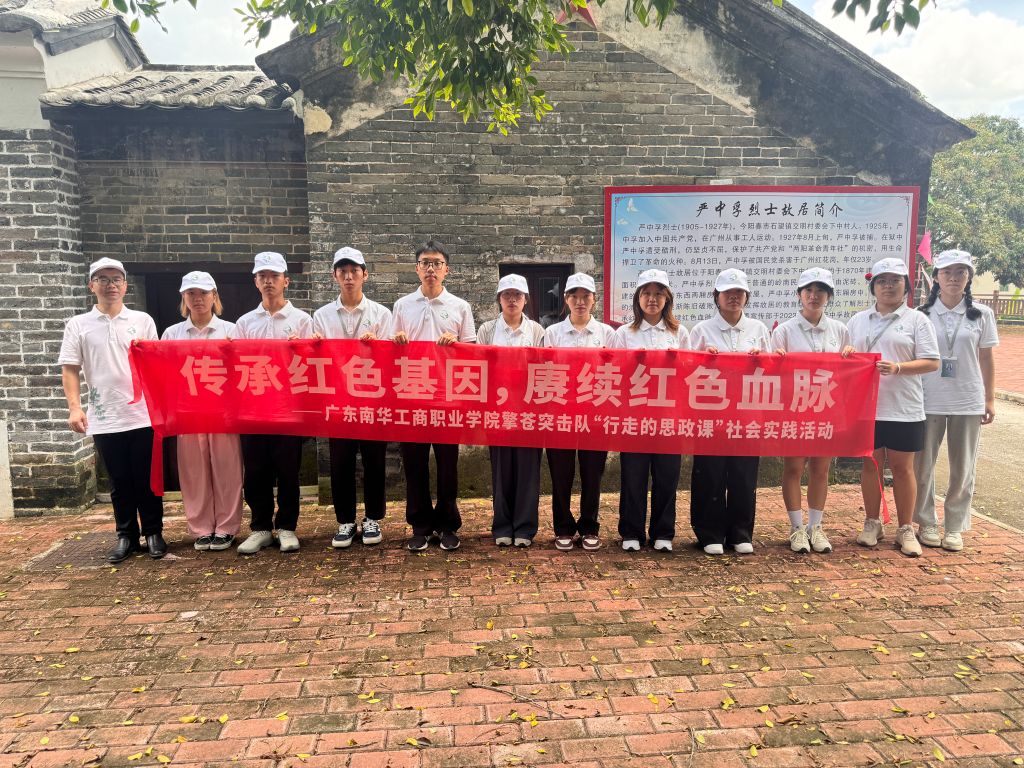

站在严中孚烈士革命故居门外,队员们隔着斑驳的木门凝视良久。讲解员讲述的 1927 年血色清晨,与手中陈祥榕烈士的日记影印件形成跨越时空的对话。“23 岁的青春,一个在狱中焚尽机密,一个在河谷张开双臂,他们的‘忠诚’写在不同的战场,却有着同样的重量。” 队员黄沛恩的话让在场者沉默,随后迸发的热烈讨论,化作《石望红色研学笔记》里密密麻麻的批注 —— 这些带着体温的文字,正将墙壁上的岁月刻痕,转化为可触摸的精神坐标。

图2:突击队在严中孚烈士故居开展“行走的思政课”

童声嘹亮:红色种子的破土萌芽

“准备好了吗?时刻准备着!”每天清晨,石望镇中心小学的教室都会响起激昂的《少年先锋队队歌》。退伍复学军人刘嘉炜退伍不褪色,将军体拳分解成“守护界碑”“传递火种” 等情景剧动作:“出拳时要像严中孚烈士面对敌人时那样坚定,收势时要像陈祥榕哥哥守护界碑时那样沉稳。”一年级学生李明泽在课程反馈表中写道:“打完军体拳,我觉得自己的骨头里住进了小英雄。”

图3:退伍复学军人带领孩子们操练军体拳

“英雄故事会”是孩子们最期待的课堂。队员们用连环画再现严中孚在广州红花岗就义的场景,当讲到 “他笑着推开狱友的手” 时,突然举起陈祥榕 “清澈的爱,只为中国” 的日记投影。“他们都在说‘我不怕’对吗?” 一年级学生李洋乐举着高高的手问道。这个瞬间,队员们忽然明白:当烈士故事从文字变成眼神交汇时的震颤,红色基因早已萌芽。

图4:红色故事会上的精神碰撞

星火相传:红色答卷的生动书写

夏令营闭营日的阳光格外明亮。石望镇中心小学里,35名孩子列队站定,胸前的红领巾在风中扬起。当《少年先锋队队歌》的前奏响起,稚嫩却洪亮的合唱声惊飞了檐下的麻雀 —— 孩子们脸上洋溢着的笑容在微风里轻轻漾开,清亮的童声被风轻轻托着,既保留着 “时刻准备着”的昂扬,又添了几分流动的舒展。那些“我们是共产主义接班人”的誓言,被风揉碎了又重新串起,顺着檐角、沿着草尖往远处漫,明明是稚嫩的嗓音,却因风的推送而多了穿透时光的力量。歌声穿过稻田,落在严中孚故居的老墙上,落在将军府的飞檐上,像一颗种子,正悄悄扎进这片红色土地的深处。

图5:孩子们合唱《中国少年先锋队》

“向右看 —— 齐!” 教官的口令像一块投入湖面的巨石,在孩子们队列中激起整齐的声浪。转头时,35双眼睛齐刷刷望向观礼台,脖颈转动的弧度如同一把打开的折扇,校服领口露出的红领巾在阳光下连成一片跳动的火焰。“哈!” 随着一声齐喝,军体拳的起势动作震得地面仿佛都轻轻发颤:出拳时臂如钢鞭抽过空气,带起的风掠过高举的红旗;踢腿时脚似利斧劈开晨曦,鞋跟叩击地面的脆响与远处严中孚故居的晨钟隐隐相和。最让人动容的是孩子们的神情:三年级的梁斌豪额角渗着汗珠,却紧抿嘴唇不擦;五年级的郑智谦踢腿时裤脚扫过地面的尘土,眼神却直勾勾目视前方。一套拳打完,最后那个敬礼动作定格的瞬间,观礼的镇领导突然抬手揉了揉眼角。他看到最小的孩子因用力而涨红的脸颊,看到孩子们拳头上未干的汗滴里,正折射出石望镇明日的天光。他震撼道:“这些拳头里,攥着的是比钢铁还硬的希望啊。”

图6:孩子们在夏令营结营仪式上进行军体拳展示

暮色中的石望镇,将军府的灯笼与铸钱遗址的探照灯交相辉映,恰似历史与未来的对话,在粤西的群山中久久回荡。 这场行走的思政课,最终凝结成石望镇中心小学走廊里的学生的一幅涂鸦画作:歪歪扭扭的笔触下,梁镇南将军的铠甲闪着微光,严中孚故居的木门上画着红星,陈祥榕的剪影旁写着 “我们都是界碑”—— 颜料未干的痕迹里,藏着比任何文字都鲜活的答案:红色的血脉,早已顺着画笔的方向,流进了这片土地的明天。

图7:孩子们绘画“我眼中的家乡”作品

图文:擎苍突击队

责任编辑:宋洁玲

初审:周敏

复审:赖志聪

终审:张朝山